|

Halbjahresthema: Kathastrophen ins Bild setzen ... |

|

|

|

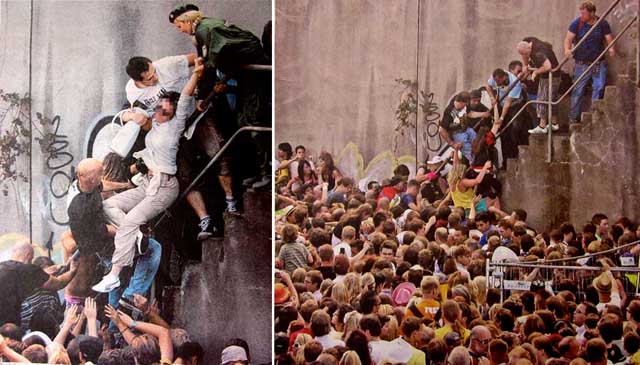

Zur Eröffnung des Themas folgende Frage an die Schülerinnen und Schüler:

Welches der beiden Fotos war Titelbild der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit"?

in der Woche nach der "Loveparade" 2010 in Duisburg. (Die Zeit, Nr. 31, vom 29. Juli 2010)

|

|

|

Die Redakteure entschieden sich für das Foto, in dem eine dramatische Szene im Mittelpunkt steht. Die Haltung der zentralen Figur verweist

darüber hinaus auf einen Bildtopos abendländisch, christlicher Kunst:

"Einer/eine wird für alle geopfert." ; "Einige, wenige bergen das Opfer." ...

Die Auswahl lässt darauf schließen, dass die ZEIT-Redakteure bei zahlreichen Lesern bewußt

oder unbewußt entsprechende Erinnerungen an historische Abbildungen christlicher Kunst

provozieren wollten.

|

|

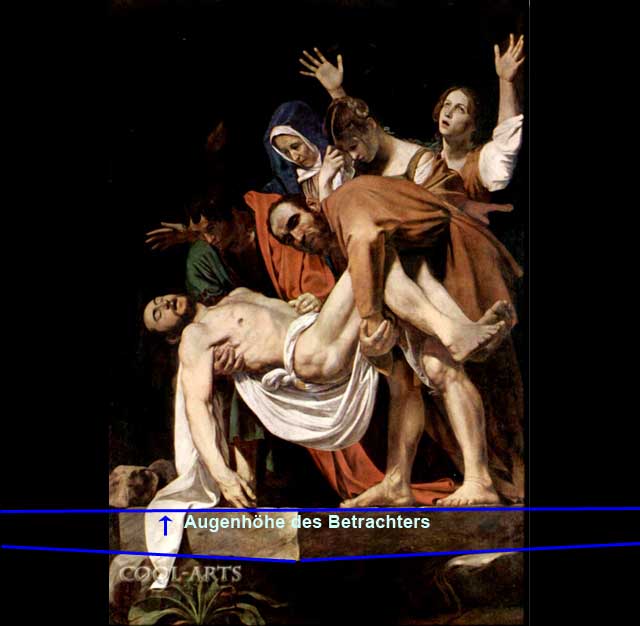

links: "Kreuzabnahme", 1614, Peter Paul Rubens;

mitte: "Kreuzabnahme" 1440, Rogier van der Weyden;

rechts: "Grablegung Christi", 1604, Michelangelo da Caravaggio;

|

|

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich dafür, die "Grablegung Christi" von Caravaggio genauer zu betrachten,

weil dieses Bild gegenüber den beiden anderen Beispielen: so "real" und "ungekünstelt" wirkt.

Ein wichtiges Ergebnis der Analyse ist die Rekonstruktion des Betrachterstandpunktes:

Auf Grund der Zweipunktperspektivkonstruktion der Boden- oder "Grabplatte", auf der die Akteure stehen.

befindet sich der Betrachter unterhalb der Aktion. Er blickt zu ihr auf. Er kann sich dabei selbst wie "im Grab stehend" fühlen, in das der noch relativ "lebendig" wirkende Körper Christi gelegt wird.

|

|

Um herauszufinden, wie "real" die Körperhaltungen der Personen sind, wählen wir eine ganz simple, praktische Untersuchungsmethode.

Wir versuchen die Szene gemeinsam nachzustellen. Wir wollen u. a. wissen: Kann "Nikodemus" (vorne in braun) den Körper so halten?

Wo hat "Johannes" seine Beine? Welche Muskel muss "Christus" anspannen, um so liegen zu können?

|

|

Die Kamera positioniert sich am Boden, also etwas über der "Grabplatte". Der Raum ist zu niedrig, um die Szene auf

einem erhöhten Standpunkt ins Bild zu setzen.

Die Haltungen lassen sich ganz gut nachstellen. "Johannes" nutzt sein Knie, um den Körper Christi zu halten. "Christus"

kann sich nur dann halten, wenn er selbst mit entsprechender Muskelanspannungen sein Gewicht zu reduzieren sucht.

überraschender aber ist die Beobachtung, dass aus dieser Perspektive die drei Personen, Maria, Magdalena und Maria

Cleophas in der zweiten Reihe von den vorderen fast völlig verdeckt werden.

|

|

Erst, wenn die Kamera sich auf Hüfthöhe der dargestellten Figuren begibt, tauchen die Personen im Hintergrund wieder auf.

|

|

Wir beschließen in der darauf folgenden Stunde in einem höheren Raum die Szene noch einmal nachzustellen, um zu sehen

wie weit wir die Figuren in der zweiten Reihe erhöhen müssen, damit man sie ungefähr so sieht, wie Caravaggio sie

in seinem Bild dargestellt hat.

|

|

Ergebnis: Wir benötigen einen normalen Stuhl und einen Hocker (Höhe: ca. 55 cm) um

"Maria" und "Maria Cleophas" aus der Untersicht sichtbar zu machen.

Wir revidieren unseren ersten Eindruck: Caravaggio hat die Szene keinesfalls realistisch im Sinne unseres heutigen fotografischen Blicks abgebildet.

Er hat sie ebenso "inszeniert" wie die anderen Maler auch. Er positioniert den Betrachter und achtet in der Gestaltung der Figurengruppe darauf,

dass das Bild am Ende real wirkt, indem er alle Figuren dicht gedrängt und hell beleuchtet vor den neutralen schwarzen Hintergrund stellt.

Somit vermischt er unbemerkt zwei Perspektiven in einem Bild miteinander.

|

|

Unsere bisherigen Recherchen ergaben, dass noch niemand, diese Untersuchung an Carravaggios Bild druchgeführt hat.

So beiteiligt sich die Klasse 11 der DSND aktiv an der Erforschung der abendländischen Kunst!

Und das macht auch noch Spass!

|

|